どんな部屋でも家具の置き方一つでインテリアの印象が随分変わります。

でも、初めての一人暮らしや現代風のマンションに引っ越した場合、どんな風に家具を置いて良いのか悩みますよね。

インテリアには家具のレイアウトにも基本的なルールがあり、これを知ってるか知らないかでは、快適さが違ってきます。

限られたスペースの中に機能性やデザイン性を持たせながら、広がりのある住空間にする為の基本的な「動線」「視線」「空間」「統一感」「一点集中」「遠近法」の6つのテクニックを図面を交えながら解説しているので、素敵な住まいづくりにお役立て下さいね。

家具のレイアウトテクニック

動線-人の移動を考えよう

部屋の中を快適な住空間にできるかどうかは、人の移動が簡単にできるかどうかにかかっています。

家具のレイアウトは最短距離で目的の場所までスムーズに行けることを考えて、人間の動き、つまり動線を考えながら行います。

家具と家具の間を右に左にとあちこち回らないと部屋の隅に置いた棚にたどり着けないというのでは、イライラが募ったり、家具にぶつかって家具が倒れたり、怪我をするなど危険です。

人が通るのに必要なスペース

- 横向きに通る:45cm~

- 正面を向いて通る:55~60cm

- 正面を向いて二人がすれ違う:110~120cm

家具をレイアウトする時に確保する必要があるスペース

- 人が楽に通れる通路になるスペース

- 人が2人すれ違ってもぶつからないくらいのスペース

- 椅子を引いた時に後ろの壁にぶつからないスペース

- 立つ・座るなどの生活動作が自然に行えるスペース

家具のレイアウトを考えるときは、部屋の平面図にそれぞれの位置を書き込んで、動線を確認してみましょう。

スペースにゆとりを持たせる為に、できるだけ不要な家具を置かないという決断も必要です。

狭い部屋でゆとりを作るのが難しいという場合は、部屋の一角に家具をまとめて、有効なオープンスペースを作るのも一つの方法です。

視線-抜ける場所を作って広々と見せよう

ソファに座った時、目の前に壁があったり、部屋に入ったところに間仕切りがあって視線が遮られると、せっかくくつろぎたいのに圧迫感を感じる原因になります。

反対に、座った時に視線の先に庭がある、室内に置いたグリーンが見えるなどの、視線が抜ける工夫があると部屋も広く感じ、落ち着いた雰囲気が作れます。

室内に置く家具を同じ収納量でも低めのもので揃えると、前を見ても後ろを振り向いても視線が抜けるので、実際よりも空間を広く感じることができます。

背の高い家具は部屋の隅や壁際に置けば圧迫感もなくなります。

また、食卓からキッチンのシンクが丸見えだとゴチャゴチャしたものが目に入り落ち着かない雰囲気に。そんな時はダイニングテーブルの向きを変えて、視線がシンクに行かないようにすれば落ち着いて食事をすることができます。

的確な視線導入計画をすることで、居心地よくスッキリと整った印象のインテリアが実現します。

視線作りのポイント

- 座った時、庭やグリーンが見えるソファのレイアウト

- 家具は低めのもので揃える

- 背の高い家具は隅や壁際に置く

- 食卓からシンクが見えないようにする

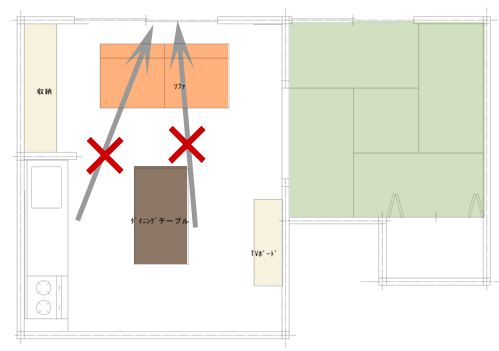

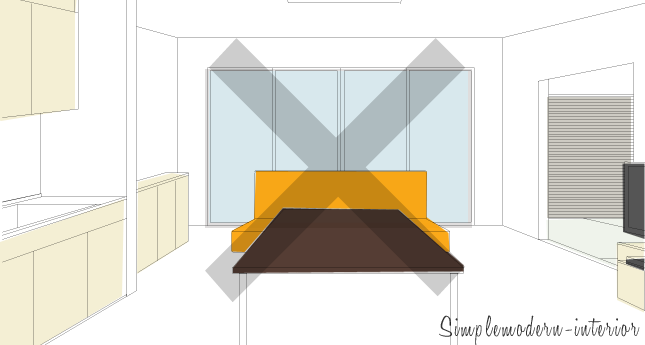

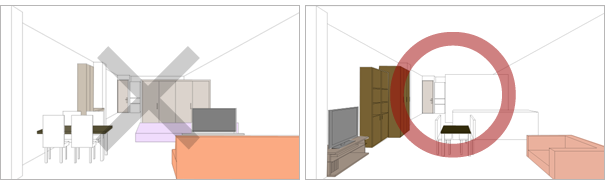

視線作りの失敗例と成功例

視線作りの失敗例。ソファを掃出し窓を塞ぐようにレイアウトしてあるので視線の抜け道がない。

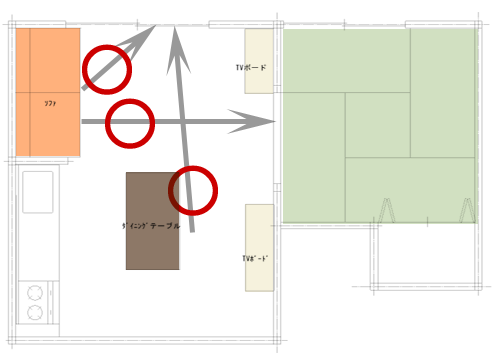

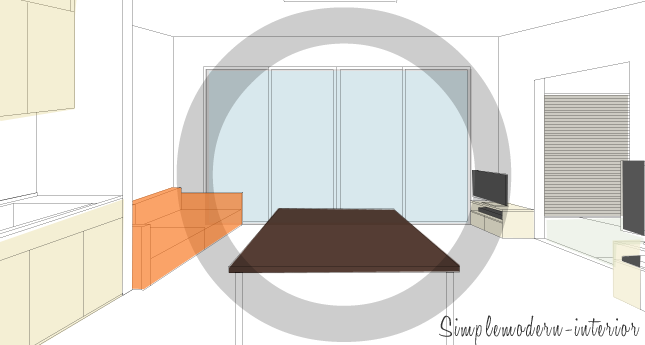

視線作りの成功例。ダイニングやキッチンからも外の風景が見える。また、ソファに座った時も正面に和室が見えるので広く感じることができる。

空間-家具を上手にレイアウトしてスペースを確保しよう

狭い部屋に家具がギュウギュウなのは圧迫感を感じます。

でも逆に、広い部屋に家具がポツンポツンと置いてある部屋だと、殺風景すぎて不安を感じてしまうこともあります。

部屋の広さに対して、理想の家具の占有率は3分の1。

6畳間であれば、家具は2畳分ということになります。

狭い部屋に広がりを作るには、まとまったスペースの確保が大切です。

例えば、床の見え方で部屋が広く感じることもあります。

その為には家具を壁際にまとめてレイアウトしたり、最低限必要な家具だけを使うと割り切って、家具の専有面積を確保するということも考えられます。

また、床に座るスタイルを取り入れて、椅子などを使わないことで家具を減らせば、同じ空間でも広く感じることもあります。

レイアウトする家具を目線よりも低い高さのものに統一すれば、部屋の空間がより広く感じるようになります。それに、景色を見通せる空間があれば、プラス効果が生まれ、より広さのある部屋作りがしやすくなります。

同じ家具でも、レイアウトによって違ったイメージやスペースづくりができます。デッドスペースをなくして、使いやすいインテリアにすれば、気持ちに余裕が生まれます。

また、奥行きのない家具を選ぶことで、部屋の広さをより確保することもできます。部屋全体の広さを考えながら、家具の大きさや形状なども一考しましょう。

空間作りのポイント

- 部屋の広さに対する家具の占有率は3分の1

- 家具はまとめて配置する

- 座スタイルを取り入れる

- 目線よりも低い家具で統一する

- 奥行のない家具を選ぶ

空間作りの失敗例と成功例

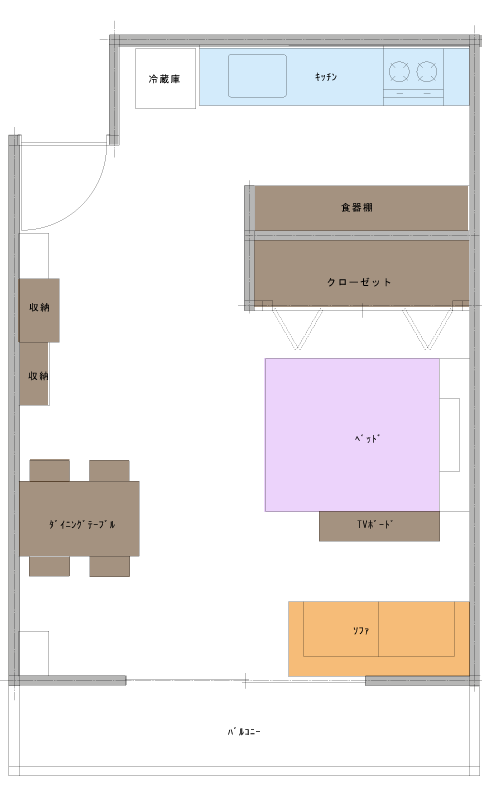

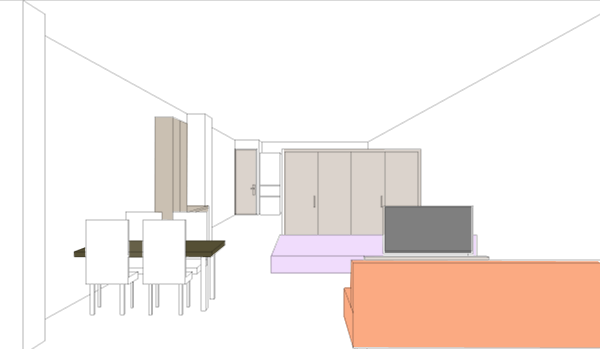

「食べる」「寝る」「くつろぐ」のスペースを作ったワンルームです。図面上は、通路なども確保できていて、過ごしやすそうに見えますが、パース図で見ると、空間が少ないのがよくわかります。

失敗の原因は、家具が部屋のあちこちにあること。視界に様々なものが入るので、統一感がない印象になってしまう上に、まとまった空きスペースがない為狭く見える。

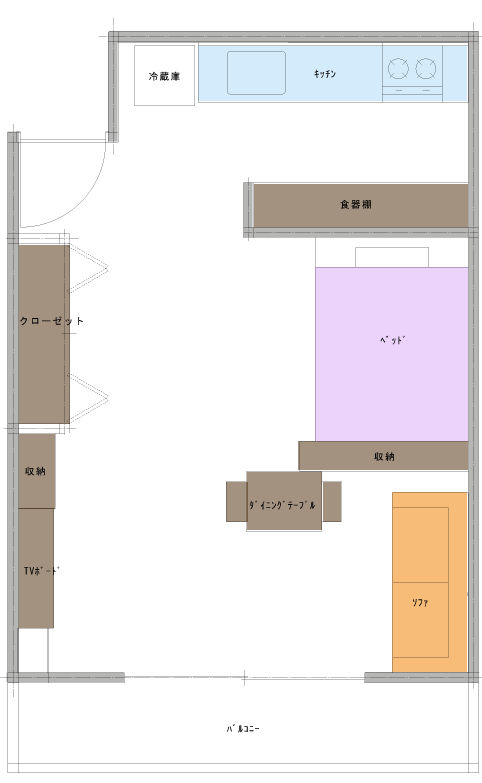

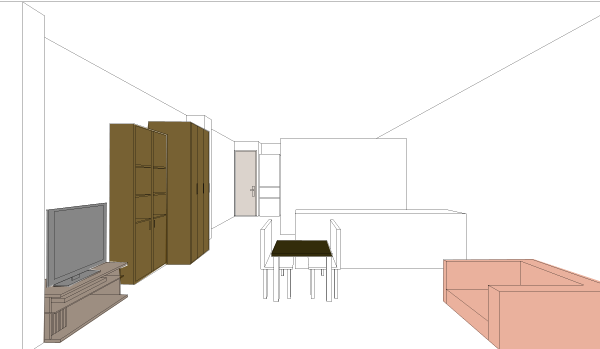

同じ部屋を「空間作り」を意識して、家具のレイアウトを変えてみます。

上の図面と使う家具はほぼ同じです。

同じ部屋でも壁に背の高い家具を並べ、ダイニングテーブルをワンサイズ小さいものに変えるだけで、大きなスペースを作ることができ、より広がりが感じられる部屋になりました。

統一感-大きさやデザインが違う家具を上手にレイアウトしよう

生活をしているうちに物が増え、引っ越し以来何年ぶりかに収納棚を買った。

でもそれを置いてみたら、違和感が出た。

そんな経験はありませんか?

家具はインテリアテイストなどが同じものを選んでおいた方がインテリアに統一感が出て、センスの良いイメージに仕上がります。

大きさやデザインが違う家具の置場に困った時は、思い切って前面にロールスクリーンを下ろして隠すのも一つの方法です。

この際、側面からもちぐはぐな家具が見えないようにサイドをパーテーションで隠して収納コーナーにすれば上手く行きます。

ロールスクリーンとパーテーションは無地かナチュラルカラー、または壁の色に近いものを選びましょう。ロールスクリーンの面積は大きいので、調和しない色や模様が入ったものにすると唐突な印象になり、統一感が無くなります。

家具の高さや奥行を揃えることも統一感のあるインテリア演出のポイントです。

背の高さに凸凹があったら、一番背の高い家具の上に天板を乗せ、サイドも囲うと、高さの違いが気にならなくなります。

低めの家具なら、天板を伸ばせばカウンターとしても使えて、利用範囲が広がります。

奥行の違う家具は、一番奥行のある家具に前面を揃えて並べると良いです。

統一感を出すポイント

- 家具がバラバラの時はロールスクリーンを使う

- 家具の高さが違う時は一番高い家具に天板を乗せる

- 奥行が違う家具は前面を揃える

一点集中-フォーカルポイントを作ってインテリア効果を倍増させよう

海外のインテリアでよく見かける大きな暖炉。

日本の住宅にある床の間。

これらは自然に視線が集中する場所ですよね。

この自然に視線が集中する場所をフォーカルポイントと言い、フォーカルポイントをわざと作ることは、インテリア効果を倍増させることになります。

例えば、ドアを開けた時、最初に目に入る正面の壁に絵を掛けたり、飾り棚を置いてその上に小物を飾ったりすれば、その部分が視線を集めるフォーカルポイントとなります。

ソファに座った時に目線がいく正面もポイントです。

壁に写真を飾ったり、水槽やフラワーアレンジメントを置いて視線を導く工夫をしましょう。

ソファが庭を向いている場合は、庭の風景がフォーカルポイントになります。

フォーカルポイントを作る時の注意点として、ポイントを曖昧にしないこと。

例えば、飾り棚の上にフォーカルポイントを置く場合、いろんなものをゴチャゴチャ置くと視線が移りやすく、演出効果が半減してしまう可能性もあります。

フォーカルポイントを作る時は、「これだけは見せたい。」というものやテーマを持たせて一つに絞った一点豪華主義の方が視線が集中しやすく効果がアップします。

インテリアにまとまりがない、物足りないと感じたら、何か1つ視線が集中するコーナーを作れば空間にメリハリがでます。

リビングだけでなく、玄関や廊下のコーナーなどにも、集中させるコーナーを作れば、インテリアイメージは変わってきます。

フォーカルポイントの作り方

- 部屋に入ってはじめに目に入る壁に絵や飾り棚を作る

- ソファに座った時の視線の先に写真や水槽、フラワーアレンジメントを飾る

- フォーカルポイントは一点豪華主義の方が効果がアップする

リビングの入り口正面から見える壁に写真を目線の高さで飾った例。

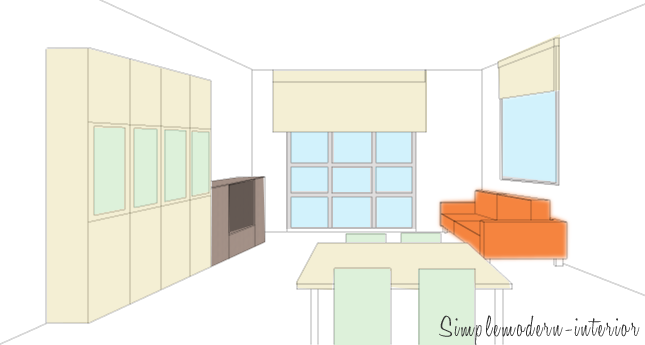

遠近法-目の錯覚を利用して部屋を広く見せよう

絵をかく時、遠くのものは小さく、手前にあるものは大きく描きますよね?

平面のキャンパスに目で見ているのと同じような遠近の距離感、つまり奥行き感を表現するのが遠近法です。

家具のレイアウトにこの遠近法を応用すると、部屋を広く見せることができます。

具体的には、目線の方向に沿って家具を低くしていく方法です。

このようにレイアウトすると、家具の高低差によって奥行き感が強調され、一番奥の壁までの距離が実際よりも遠く感じるようになります。

手前にあるものを大きく、奥にあるものを小さくという遠近法を取り入れたワンルームのLD。ソファやテーブルをロータイプにして、カーテンに柄か淡い色を使えば、より奥行き感が出ます。

家具を使わないで壁に飾る絵で奥行を出す方法も。

遠近法は一種の目の錯覚です。

上手に取り入れて少しでも広く感じる部屋作りを目指しましょう。

[参照元:Houzz Inc]